基于 Obsidian 的卡片盒笔记法

最近,我正在学习一门在线视频课: 由《卡片笔记写作法》作者 Sönke Ahrens 开发的,基于 Obsidian 的卡片盒笔记法 (也被称作 Zettelkasten 方法)。

更新: 《用 Obsidian 实践卡片盒笔记法》中英双语字幕视频课程 已经在国内上架,欢迎试看免费章节。

课程的核心内容是:通过活学活用卡片盒笔记的工作流程,让你的想法自然汇集、有机串联、持续改进,逐步酝酿出可以分享给别人的作品。虽然工作流程基于 Obsidian,但我感觉其背后的工作原理和操作流程也可以应用于其它笔记 App (至少同样适用于 Roam Research)。

此课程由 Sönke Ahrens 亲自上镜拍摄,分成 7 大部分,90 段讲解视频,提供完整可下载的讲解文字稿以及入门套件仓库 (Starter Kit Vault)。该仓库内置了打通卡片盒笔记工作流的必备插件、默认配置和范例笔记,可访问 Readwise 稍后阅读服务、借助 Zotero 文献管理器提取论文批注、用预置的 Dataview 代码实现自动汇总等。

上述功能都可以在观看视频的过程中自行上手操作模仿。

说明: 这是一门纯英文付费课程,目前处于新上线阶段,我受邀作为体验用户观摩学习。

用“慢动作”学习是怎么学?

文章标题说我在用“慢动作”学习,这是因为:

❶ 虽然课程内容很多,但我不打算使用任何 AI 大模型做内容概要,而是在不拖拽进度条的前提下,顺序观看每一段讲解。

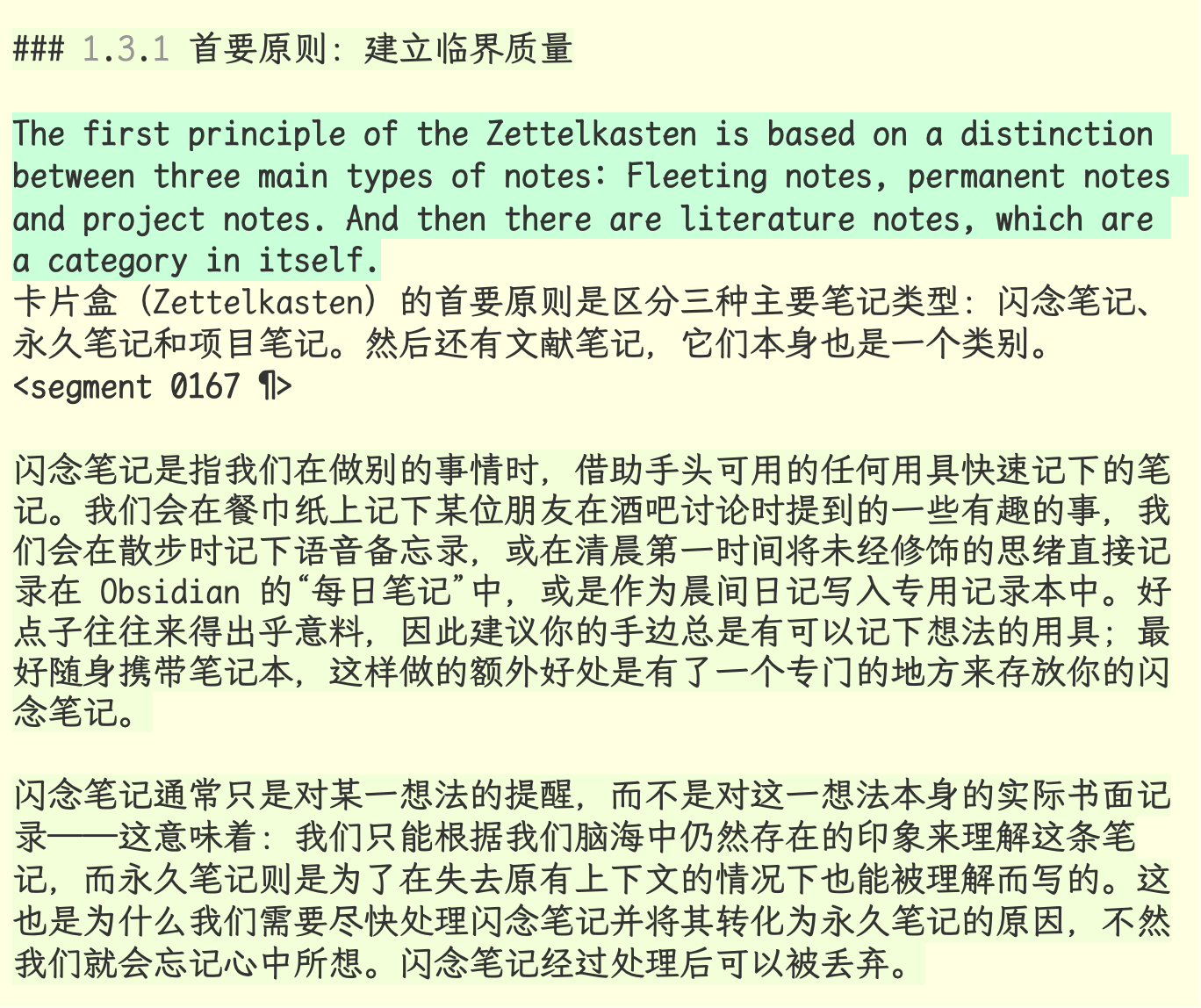

❷ 讲解文字稿是用英文撰写的,为了充分理解作者的原意,我会先用 DeepL 机器翻译工具对讲解文字稿做整体翻译,再逐句人工校对 (已翻译完前 30%)。

有人可能会问: 用这种方式学习,会不会太耗费时间? 答案是肯定的,但这是我经过理性思考后做出的选择。

首先,从技术层面上看,我断定现阶段的 AI 大模型还不具备人类天然拥有的主观体验与个人感受等能力,这会导致 AI 在进行内容概括或答疑解惑时,缺少对我提问背后的细微的体验或感受细节的觉察与呼应。尽管初次回答几乎理解了我的提问意图,但经不起仔细问,多轮问答下来几乎总是发散到别处。

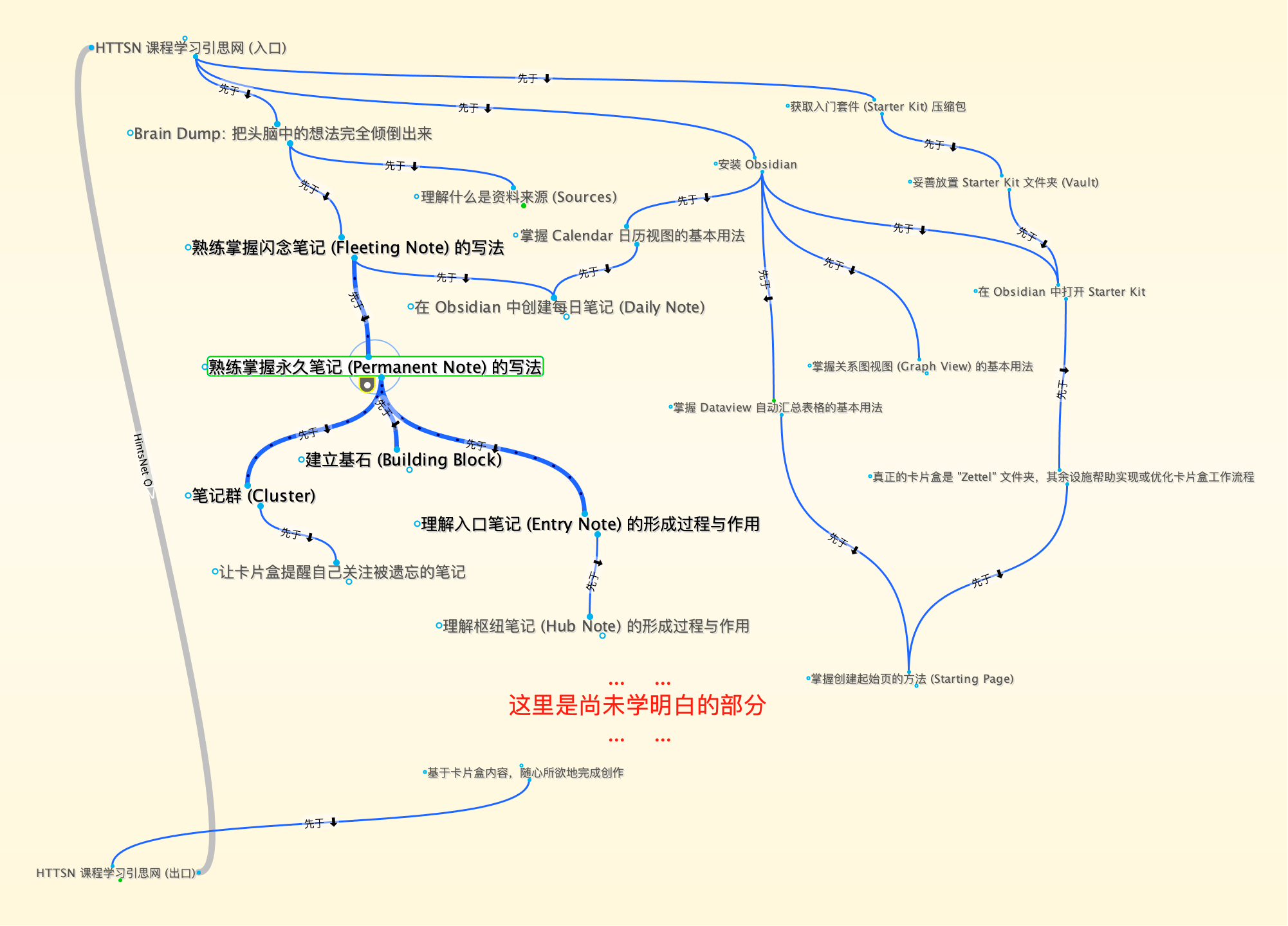

其次,从个人发展需求来看,我确实很想提高效率节约时间,但不能以牺牲目标感或方向感为代价。追求提速之前,我会先考虑学习目标和路径是否明确? 手上的知识地图是否反映当下现实? 以及我在地图中的个人定位是否准确? 回答这三个问题,需要稍微展开说明。

从个人需求反推学习目标

过去三年,我借助自由职业的转型期做了一些主要靠兴趣驱动的工作。因为没有严格的截止期,所以这些工作的推进普遍不紧不慢,彼此交错,而且做做停停:

❶ 跨专业领域的卡片笔记工作流程 (层叠嵌套白板笔记)

❷ 创造一张杂而不乱的数字化草稿纸 (目标与问答相辅相成,聚焦解决方案)

❸ 为自己定制音形输入法实现汉字盲打 (鹤虎输入法)

❹ 为自己定制终身学习专用笔记系统 (Tidou 灵感笔记手提袋)

这些工作虽然从表面看不出有多少实用价值,但经过这些尝试,我越来越明确自己的个人发展需求,或者说: 我真正想要创造什么。

回头看来,上述这些工作都与思考活动以及思考上下文的记录和整理密切相关: 其中有些工作力求把思考上下文用可视化方法衔接起来,有些试图降低人机交互操作的摩擦或不顺手,还有些尽量减少不必要的视觉干扰... 总之,它们都是为了让注意力和思考活动保持平稳、连贯、有序,即使注意力偶尔偏离主线也能借助技术手段快速折返和复位。

以前有人问我转型自由职业后主要提供什么产品或服务,我曾经感觉很难说清楚,但现在我可以做出更清晰的介绍: 我专门分享面向个人的脑力工作助力工具及相关实践经验,可提供原理讲解、操作辅导和技术咨询等服务项目。

综上所述,我认为提高学习效率的前提是明确个人的发展需求,这要求我对自己的兴趣倾向和过往的经历有充分细致的观察和思考。若想细致入微,就不能完全依赖缺乏具身感知能力的 AI 大模型;而若想形成清晰连贯的思考,则几乎离不开对思考上下文的管理和调用。

呼应前文,我认为要想让学习目标和学习路径契合我的个人发展需求,我应当把『思考上下文』设置为途经点,而且正因为它非常重要,所以值得慢速通过。

到这里可能有人会问,思考上下文究竟是什么? 我曾在以前的文章中简单讨论过与之相关的上下文信息概念,但那条思考笔记很简略,也没有把它放在一个相对成熟完整的笔记工作流程中做详细解释。

而现在我可以有信心地说: 在卡片盒笔记法视频课中,思考上下文发挥着核心重要的作用,而且作者 Sönke Ahrens 围绕它分享了完整的笔记工作流,还特意说明它已在包含数千条真实个人笔记的 Obsidian 仓库中正常运作。

这个笔记法有点复杂

感觉只适合少数人?

尽管我个人比较推崇思维上下文相关概念和思考方法,但卡片盒笔记法的核心内容并不仅限于此。据我了解,它不仅有学习理论和认知心理学方面的专业深度,也重视直观、个人化的日常操作体验。至于它是否适用于碰巧读到本文的你,也许下面几条补充说明有助于做判断:

❶ 卡片盒笔记法的最直接应用,是帮学生、研究者、专业人士等脑力工作者克服写作障碍,以日拱一卒和有机生长的方式逐步积累和串联日常思考成果,进而在即将正式提交作品之前不用再对着空白的稿纸或新建文档冥思苦想,而是基于卡片盒中已经成型的思考笔记串展开论述,实现了思考成果零存整取的效果。

❷ 市场上已有卡片盒笔记法的专著,包括英文版《How to Take Smart Notes》(作者也是 Sönke Ahrens) 和中文翻译版《卡片笔记写作法》,但是我记得有不少网友曾反馈说,只看书中的文字内容很难把卡片盒笔记的原理应用于日常学习和工作,我想这也是 Sönke 决定录制视频课的原因之一。

❸ 包括我在内的不少网友在尝试应用卡片盒笔记法时,面对闪念笔记、永久笔记、文献笔记、索引笔记和枢纽笔记等名目繁多的词汇,往往难以分清它们的定义与适用范围,导致无法继续深入。在视频课中,这些问题已得到充分的讲解、辨析和示范。

❹ 还有一个很关键的问题,那就是如何评估自己确实学会了卡片盒笔记法,甚至做到了活学活用? 与一般的技能分享类课程不同,这套视频课比较强调在理解的基础上运用,并介绍了一些日常使用中的误区和陷阱。简言之,如果卡片盒中的内容变得杂乱无章,经常找不到想要的笔记,甚至懒得打开,肯定没学会;如果积累了很多笔记内容,但没能形成“与卡片盒对话,交相问难,激发新想法”的效果,大概率没学会;如果你的笔记 App 看起来美观又整洁,但做不到基于现有笔记内容随心所欲地创造成果,可能还是没学会。

最后,当课程中提及的常见写作障碍都被消除时,会是怎样一种体验? 能否用卡片盒笔记法引导自己进入创作者的心流状态? 对这些问题的长期关注,也是我决定用“慢动作”逐句翻译文字稿的原因之一。

课程亮点文字摘录

因为我目前还处于学习过程中,所以暂不打算给出总结性的课程评估。不过,我可以分享一些导读或预告片式的课程亮点文字摘录 (人工校对后的翻译):

专业人士必须理解为何要以特定方式行事。而对方法的深刻理解,是将系统加以调整以适应个人需求的前提条件。此外,我们不主张仅向他人提供死板的操作指令。

—— 第〇部分: 导读,0.2 你将收获什么

永久笔记是卡片盒的核心内容:为未来的自己精心撰写的笔记。这些笔记即使经过很长时间仍然可以理解,通常包括对资料来源的引用、与其它笔记的链接,或嵌入到笔记序列中,共同构成一个更大的想法或论点。换句话说:它们具有足够的上下文信息,因此易于理解。

... ...

你可能听过这样一个笑话: 一位科学家向记者抱怨说,“当你断章取义地引用我们说的话时,我们的研究就毫无意义了”,结果第二天看到了这样的头条:“科学家说他们的研究毫无意义”。

—— 第一部分: 系统安装,1.3.1 首要原则: 建立临界质量

请记住:每一条笔记都应是通向某种成果的一步,也是传递给未来自己的基石,以便未来的自己能从中创造出新的事物。

—— 第二部分: 创建笔记和网络,2.1.1 永久笔记是进行中的工作

“当我们写一些东西,无论是供他人阅读还是供远在未来的自己阅读时,都应像这样来写:假设读者除了文字本身外,对我们的意思一无所知。读者确实无法知道,而我们也会随着时间的流逝忘记自己的本意,处于相同的境地。”

这个例子故意写得比较笼统,以便笔记的想法可以在不同的上下文中使用。该笔记可以嵌入关于永久笔记的笔记序列中,也可能被嵌入笼统的关于良好写作的笔记序列中。

—— 第二部分: 创建笔记和网络,2.1.1 永久笔记是进行中的工作

希望听到你的想法

首先,感谢你读完全文!

如果你曾阅读过 pimgeek 历史文章,也许能注意到一条思考主线或者说价值追求: 普通人如何在信息过载、流量至上的眼球经济时代保持自己的兴趣爱好,内容品味,注意力乃至生活志趣选择的主导权,尤其是当这种选择不符合实用主义标准的时候 (比如: 持续探索科学的、聚焦主观体验的意识解释理论)。

很显然,这是一项超越我个人能力范围的长期追求,所以我需要借助多种外在的资源和力量保持前进。

因为 Sönke Ahrens 的卡片盒笔记法相关专著和视频课与我的个人追求高度相关,所以我愿意花时间学习它,并在个人博客上做推荐。未来,我希望能在征求 Sönke 参考意见的基础上有针对地优化课程内容和周边服务,让它变得更贴近中文读者和学习者的实际需求,降低它的语言门槛 (如中英双语字幕)、可访问性门槛 (如在国内课程平台上架)、学习上手门槛 (如上手陪练 + 技术支持服务) 乃至付费门槛等等。

现在,是时候发表你的观点和想法了!

无论是关于卡片盒笔记法,关于在信息海洋中及时且精准地发现自己真正需要的信息资料,还是关于借助各类软件工具使日常工作化繁为简,给生活做减法等话题,我都愿意分享一二。请直接在文章末尾留言,我会尽量逐一回复。

- 相关链接: Teachable 平台 “How to Take Smart Notes with Obsidian” 原版英文课程预览页面

- 国内双语字幕版课程试看入口 《用 Obsidian 实践卡片盒笔记法》中英双语字幕视频课程

京公网安备 11010502051247 号

京公网安备 11010502051247 号